【八王子市】入場無料!多摩美術大学のフレッシュな感性と透明感を感じさせる展覧会が9月22日〜 10月10日に開催されます

多摩美術大学で、ちょっと素敵で不思議な展覧会が開催されます。

芸術の秋のスタートは、フレッシュな感性を持ったタマビの学生たちのみずみずしい作品鑑賞から始めましょう!

水を使わない巨大な水溜りが、あなたをお待ちしています。

【展覧会名】

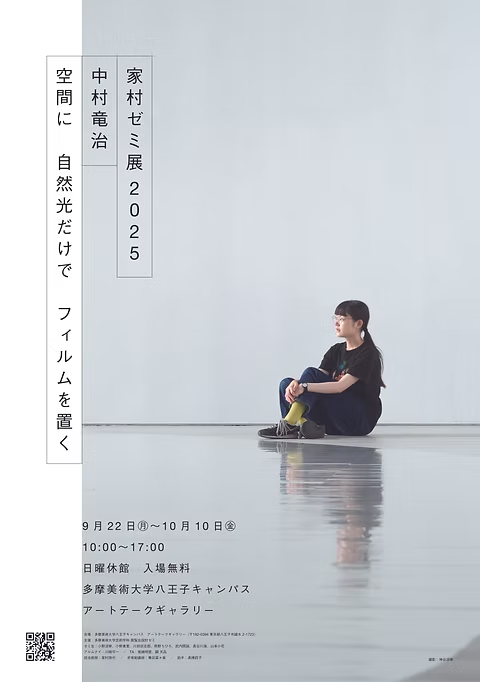

家村ゼミ展2025 「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」

【会期】 2025年9月22日(月)〜 2025年10月10日(金)

9月28日(日)、10月5日(日)は休館日になります。

【開場時間】 10:00 〜 17:00

【会場】 多摩美術大学 八王子キャンパス

アートテークギャラリー1階 101,102,103,104,105

【観覧料】 無料

【アクセス】 橋本駅より:北口6番乗り場より神奈川中央交通バス「多摩美術大学行」約8分

八王子駅より:南口5番乗り場より京王バス「急行多摩美術大学行」約20分

【イベント】 トークセッション:

日時:2025年9月23日(火・祝) 13:00 〜 16:00

会場:多摩美術大学レクチャーホールC

登壇者:青木淳(建築家)、中尾拓哉(美術評論家)、中村竜治(建築家)

「家村ゼミ展」とは

多摩美術大学美術学部芸術学科・家村ゼミ(展覧会設計)は、制作を通して、作家・学生・教員、またその周辺との間で生起する試行錯誤全体を「家村ゼミ展」と呼んで来ました。

「展」という言葉は入っているものの、それはできあがった展覧会そのものを指すのではなく、そこに向かって進む過程全体・運動体のことを指しています。

つまり、「家村ゼミ展」とは、あらかじめ展覧会の完成形を決め、その実現を目指す従来型の「展覧会」ではなく、一種のアート・プロジェクトなのです。

2017年度以来、アート・プロジェクト「家村ゼミ展」は毎年1本ずつ、作家、そして学部3年と4年の学生たちと行われてきました。これまでに行われたのは、「髙柳恵里×髙山陽介×千葉正也」展、泉太郎の個展、「日高理恵子 村瀬恭子 吉澤美香―ドローイングから。」展、「金氏徹平のグッドベンチレーション —360°を超えて—」展、「今年は、村田朋泰。—ほし 星 ホシ—」、「中村竜治 展示室を展示」、「空間に、自然光だけで、日高理恵子の絵画を置く」、「空間に、自然光だけで、大竹利絵子の彫刻を置く」の8本です。

2015年に八王子キャンパス内に設けられたアートテークギャラリー1階(約560平米、一部天井高9m)を会場としています。

「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」について

9回目となる「家村ゼミ展 2025」は、「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」を開催します。

家村ゼミ展では、中村竜治との展覧会は2度目となります。

3年前に開催しました「中村竜治 展示室を展示」では、アートテークギャラリー1階の4つの展示室に、市販の白い紐だけを使用し、会期中3回の紐の設え変更を公開で行うことで「展示室を展示」しました。

「帯」「結界」「対角線」と中村竜治が名付けたそれぞれの設えは、鑑賞者に自主的な「観察」をうながし、鑑賞者個々の目と身体で展示室を捉えなおす機会となりました。

また、アートテークギャラリーが、あらかじめ展示空間として設計された空間ではあるものの、ガラス面が多く、外光が空間に影響をあたえるという、展示空間としては特異な特徴を有することも同時に、中村は気づかせてくれました。

この中村の展覧会がきっかけとなり、一昨年「空間に、自然光だけで、日高理恵子の絵画を置く」、昨年「空間に、自然光だけで、大竹利絵子の彫刻を置く」を開催いたしました。いずれの展覧会も、この展示室の特徴を生かし、4つのどの展示空間にも照明を使用せず、自然光だけの彩光とし、絵画あるいは彫刻を数点だけ置き、それぞれの作品が、大きな余白と距離を所有するという、アートテークギャラリー以外では成立し得ぬ展示になりました。

今年度の「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」は、上記の展覧会、空間に自然光だけで作品を置くシリーズともいえる展覧会です。

アートテークギャラリーの空間では、水を使用することが禁じられています。けれどもその空間に、およそ80 ㎡と300 ㎡、ふたつの巨大な水たまりが出現します。もちろん水による水たまりではありません。厚さ0.04mm、幅900mmの透明フィルムによる水たまりです。

光と翳、空間、天気、時間、居合わせた人々の振る舞い、そういったものから個々の目と身体が体験・体感する場であることが、ここ数年開催しているシリーズの特徴ではありますが、展示空間での事前の2回の実験から、湿度や風の存在までもが本展の大きな変容要素としてあることがわかりました。

刻々と水たまりが変容することを楽しみたいという気持ちと、水たまりを水たまりの状態でどうしたら会期中保てるのか、湿度や風と折り合いをつけながら作品を守る緊張感は、日々の平穏がけっして当然ではないことを実感する現在と重なるのかもしれません。

本展の特徴

1. 自然光だけの空間

本展の会場となるアートテークギャラリー1階の4つの展示室は、約560平米の空間です。その空間の採光を自然光のみにすることで、展示室の空間そのものを見つめ直します。

2. 違いがありながらも繋がりのある展示空間

約560平米、一部天井高9mの自然光だけの4つの空間は、それぞれ構造や窓の位置が異なることで、見える景色も変わります。このうち1つの空間に1つのフィルム、残りの3つの空間にもう1つのフィルムが置かれます。これにより空間そのものの作りと繋がりを同時に感じることができるでしょう。

3. 「フィルムを使う」ということ

今回の展示ではキーワードとして、「自然光への意識を促す」と「空間への意識を促す」ということがありました。そこで、反射が生まれる特徴を持ち、部屋の横断や曲線により空間の形や作りへの意識が促される効果が望めるフィルムを置くこととなりました。

中村竜治と作品

中村竜治と作品

建築家。1972年長野県生まれ。東京藝術大学大学院修士課程修了後、青木淳建築計画事務所を経て、2004年中村竜治建築設計事務所を設立。住宅、店舗、公共空間などの設計を全般的に行うほか、家具、展示空間、インスタレーション、舞台美術なども手がける。

主な仕事に、「へちま」ヒューストン美術館、サンフランシスコ近代美術館収蔵(2010、2012)、「空気のような舞台」東京室内歌劇場オペラ「ル・グラン・マカーブル」舞台美術(2009)、「とうもろこし畑」東京国立近代美術館「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」(2010)、「JINS京都寺町通」(2016)、「神戸市役所1号館1階市民ロビー」(2017)、「Mビル(GRASSA)」(2018)、「FormGALLERY」(2019)など。

著書に、「コントロールされた線とされない線」(LIXIL出版)。主な受賞に、FRAME | The Great Indoors Awards(2007)、JCD INTERNATIONAL DESIGN AWARD 大賞(2007、2009、2017)、第6回京都建築賞優秀賞(2018)、GOOD DESIGN AWARD BEST 100(2020)、第32回JIA新人賞(2020)など。

前橋工科大学非常勤講師(2008〜09)、東京理科大学非常勤講師(2009〜10)、法政大学非常勤講師(2009〜14)、武蔵野美術大学非常勤講師(2013〜15)、東北大学非常勤講師(2014〜17)、早稲田芸術学校非常勤講師(2014〜18)。

(上記は中村竜治建築設計事務所HPから引用)

空間のその先を見つめる

本展では、空間に置かれたフィルムを通して部屋という単位から解放され、その先に広がる新たな世界を見つめていきます。

展示室の中で立ち止まったり座ってじっくりと眺めたり、最初はフィルムを観察するところから始まりますが、自然光の効果や空間の音、人々の存在などから、やがて各々が空間そのものを見つめ直す体験へと変化していくことでしょう。

トークイベント

今年は中村竜治の他に、青木淳、中尾拓哉の2名を迎え、3名によるトークセッションを行います。本展は展示における新しい可能性を追求することを念頭に立案からこだわりを持って取り組んでいるため、建築家の視点と美術評論家の視点、それぞれ異なる分野の専門家が言葉を交わすことで、本展が持つ魅力と展示の可能性について深く紐解いていくイベントになることを期待しています。

大きな世界堂もある多摩美術大学。木々の間に見える作品も素晴らしくキャンパスを歩くだけで芸術の秋を感じられます。

学生たちの前向きさや秘められた心を表したような素敵な展覧会に、ぜひみに行ってみてくださいね。

多摩美術大学 八王子キャンパスアートテークギャラリーはここ↓

記事協力:多摩美術大学家村ゼミ